GW乗り鉄旅、富山編。

氷見線と城端線です。

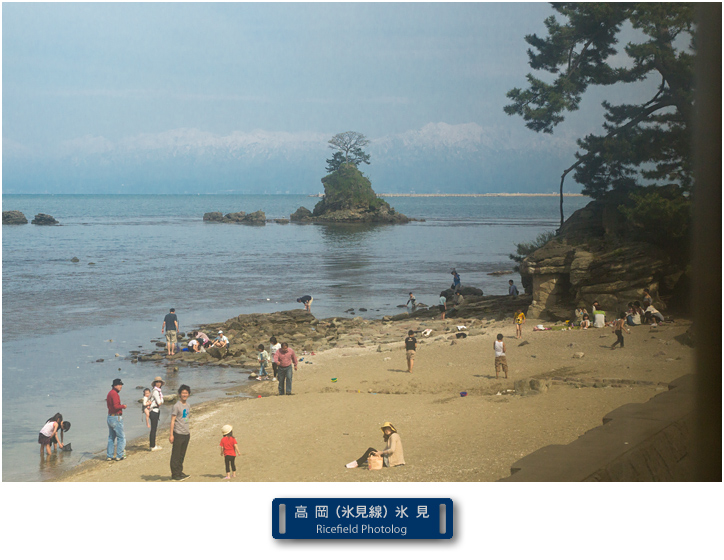

氷見線の車窓のハイライトは、富山湾の向こうに見える、立山連峰の白い峰々。

雨晴(あまはらし)海岸のあたりです。

高岡、氷見のあたりは、藤子不二雄先生の故郷。

ハットリ君がご案内。

こちらは城端線、城端駅。

砺波平野の中に位置する街で、大きなお寺があります。

乗り鉄

引き続き、大糸線の車窓から。

うららかな春。

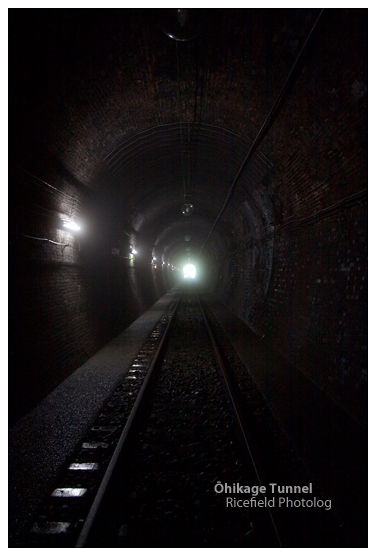

橋やトンネルが連続する区間も。

この辺り、田植えはまだこれからなんですね。

思っていたよりも、変化に富んだ車窓の景色が楽しめる路線でした。

秋頃もまた美しいでしょう。

先日のGW旅行編スタート。

順不同ですが、まずは、とても印象に残ったJR大糸線の写真から。

大糸線は、長野県松本市から、安曇野、大町、白馬などを経て新潟県糸魚川市までを結ぶ路線。

松本から南小谷(みなみおたり)までがJR東日本管轄で電化されており、特急列車も走ります。

南小谷から糸魚川(いといがわ)までは、JR西日本管轄で非電化区間です。

この大糸線、松本から白馬辺りまでは観光路線としても需要がありますが、JR西日本管轄部分は乗客が少ない上に、急峻な地形で急カーブやトンネルも多くスピードも上がりません。

まぁ、車窓写真を撮るのには好都合なのですが。

ということで、この日は南小谷から糸魚川に向かって乗車。

天候もよく、北国の春らしい景色が楽しめました。

川に沿って、崖に沿って、時折徐行しながら走ります。

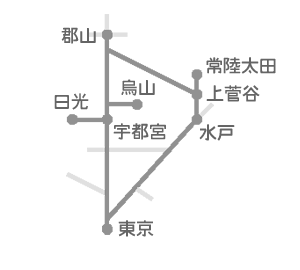

今回の乗りつぶし、最後は烏山線。

東北本線の宝積寺から分かれて烏山までを結ぶ、ちょっと短い路線です。

宇都宮から少し北に戻りながらの移動となります。

ということで、終点烏山駅に到着しました。

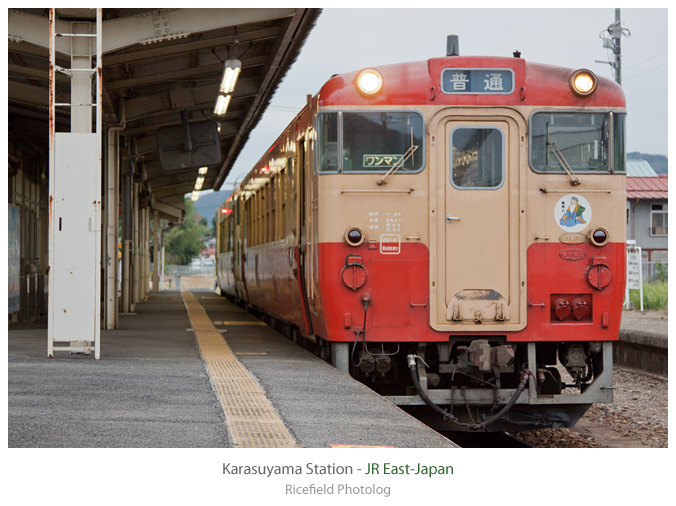

この路線で運用されているのはキハ40で、こちらは、88周年記念としてクリームと朱色の昔の国鉄色に塗られた車両。

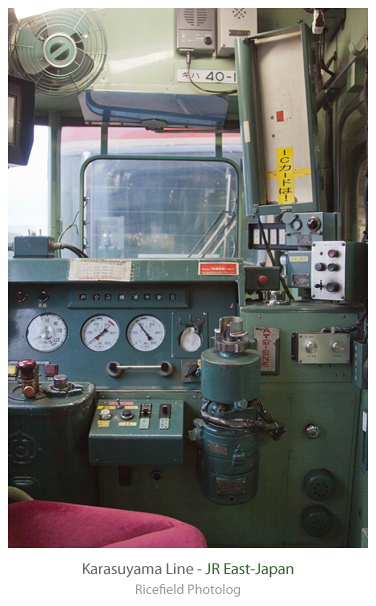

少し古めかしい、キハ40の運転台。

烏山線は、駅と車両に七福神のデザインがあしらわれています。

終点烏山の駅舎も、今回の旅でよくみかけた青瓦の木造スタイルでした。

もう、かなり薄暗い時間帯。

これから再度宇都宮を経由して、東京に戻ります。

以上、東京を起点に反時計回りに一周してきました。

水郡線、日光線、烏山線は今回の旅で完乗です。

乗りつぶし二日目。

郡山から南下しつつ、宇都宮から日光線へ。

この駅は、貴賓室も備えた格式ある建物。

昔の一等車利用客向け待合室もあって、ギャラリーになっています。

車両と駅舎内は、葡萄色を基調とした配色。

首都圏から日光といえば、東武線の特急スペーシアでというイメージがだんぜん強いですね。

JRも、宇都宮駅や日光駅の乗り場を観光色を強めたレトロなデザインにするなど、努力はしている模様。

社内には外国人観光客の姿も見かけましたし、まぁまぁの賑わいといったところでしょうか。

東北方面からのアクセスはJRの方が便利でしょうし。

水郡線に乗って、郡山に到着しました。

鈍行乗り放題きっぷなので、勢いで仙台あたりまで行ってもよかったのですが、遅く着いて早朝出発になるだけなので、体力温存ということで郡山に宿泊。

翌朝。

いい天気です。

ここ郡山駅は、東北本線、磐越西線、磐越東線、水郡線が発着する、南東北の交通の要衝。

東北新幹線も停まります。

手前は東北本線、向こうにいるのは、磐越西線の車両。

赤べこデザインです。

磐越東線の観光案内。

沿線では、三春の滝桜が特に有名ですね。

奥に見えるのは、ビッグアイという駅前のタワービルです。

今回のJR乗りつぶし1日目は、水戸から水郡線で郡山まで。

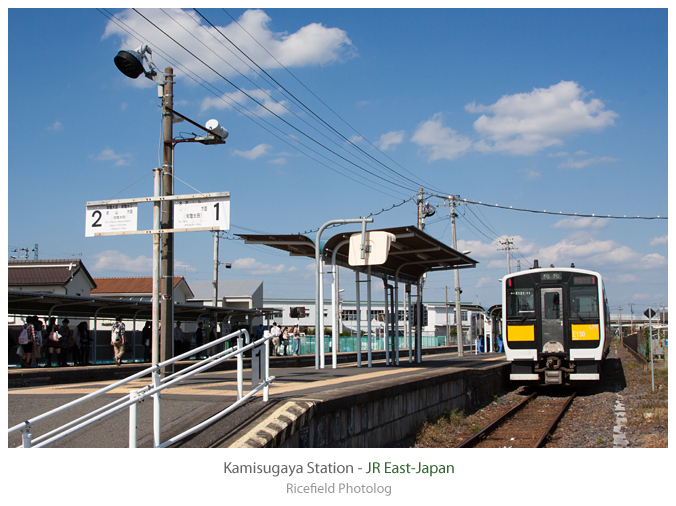

こちらは常陸太田への支線が出る、上菅谷。

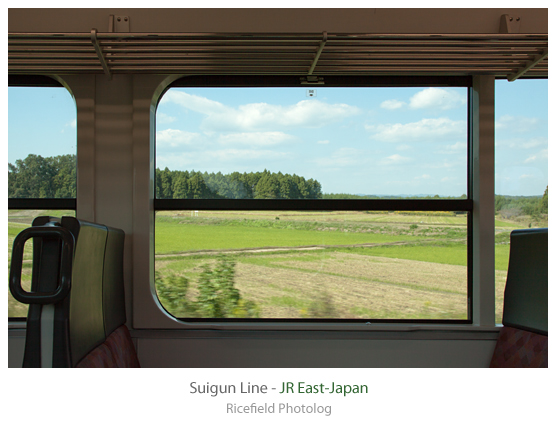

茨城県の田園地帯を走ります。

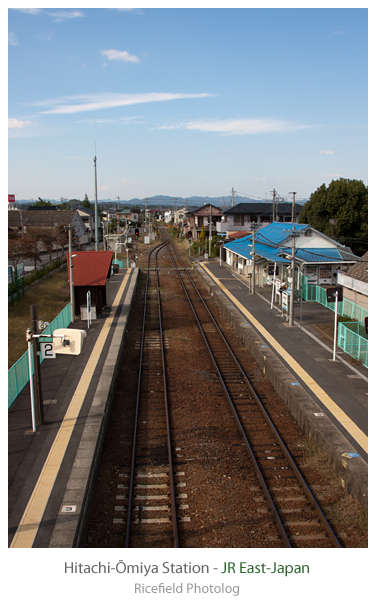

常陸大宮に到着。

乗換に1時間ほどあったので、喫茶店でゆっくりしたり、近所を散歩したり。

これからだんだんと山あいに入っていき、車窓は阿武隈川と奥久慈の山並みへと変わっていきます。

先月の旅のご報告。

秋のJR乗りつぶし企画、未乗区間である水郡線、日光線、烏山線に乗りに行ってきました。

利用したのは、「秋の乗り放題パス」という青春18きっぷのようなものです。

まずは、上野駅から常磐線で水戸駅まで。

「スーパーひたち」「フレッシュひたち」に使用される新型車両のE657系。

基本的に常磐線でしか見かけない、珍しい車両です。

貨物駅もそばにあるからか、機関車も見かけます。

北斗星カラーのEF510もいますね。

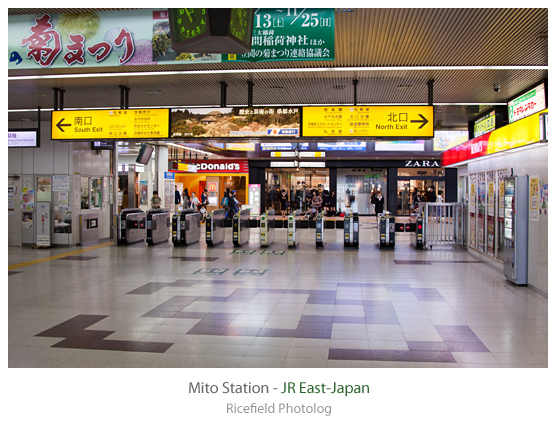

改札のあたり。

JR東日本の大きめの駅は、だいたい似た雰囲気ですね。

こちらは、どちらかというと裏にあたる南口。

さて、ちょっと時間をとって、レンタサイクルで一回りしてきます。

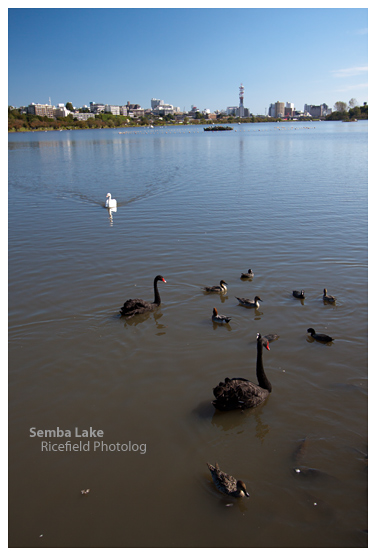

水戸の街の南側に広がる千波湖。

黒鳥がたくさんいます。

白鳥もたくさんいるのですが、これは幕末の因縁浅からぬ彦根から、昭和の世になり友好の証しとして贈られたものとこのこと。

水戸から彦根には、梅の木が贈られました。

ニセコ駅の隣、比羅夫駅。

ここは無人駅ですが、駅舎を再利用した宿泊施設があります。

夕飯はホームでBBQをすることもあるそうです。

夜は満天の星空も楽しめるでしょうね。

鈍行列車がやってきました。

これでニセコ駅に戻ります。

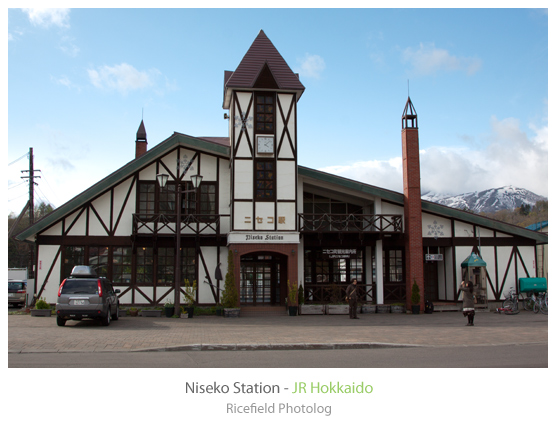

北海道のリゾート地としては全国区の知名度、ニセコの中心駅です。

向こうに見える山は、ニセコアンヌプリ。

昔は特急や急行もあった路線ですが、いまは鈍行のみ。

駅前には町営温泉施設や、アウトドア体験の店があります。

ラフティングは楽しそうだ。

函館に着きました。

ここで再度、機関車交換。

ここから札幌までは非電化区間。

ディーゼル機関車DD51が重連で牽引します。

定刻、6時43分。

終着札幌に向けて、北斗星号はエンジン音をひびかせ出発していきました。

我々は、ホームでお見送り。

そして。

まだ早朝ですが、これから海鮮丼と温泉と生ビールです!

北斗星号は、青函トンネルを走行中。

先頭の機関車も、寝ているうちに青森駅で青函トンネル専用機ED79に変わっています。

この長大海底トンネルの距離は53.9kmもあり、通り抜けるのに40分くらいかかります。

そして、ついに、北海道!

知内駅を通過。

おはようございます。

列車は、定刻どおり北の大地を走行中です。

もうすぐ、函館。

少し前になりますが、上野発の夜行列車で函館まで行ってきました。

ようやくはじめての、寝台特急北斗星号乗車です。

北への玄関口といえば上野駅。

長距離夜行列車は、13番ホームからの出発です。

青函トンネルを通って北海道を結ぶ豪華夜行列車として話題を集めた北斗星号も、デビューはもう20年以上前のこと。

夜行バス、新幹線、飛行機などの競争相手がどんどん勢いを増す中、「ブルートレイン」と呼ばれた夜行寝台列車たちは数を減らし続け、いまでは数本を残すのみとなりました。

さて今回は、開放B寝台の下段をゲット。

そして北斗星号は、車体は古くなっても豪華列車。

ちゃんと食堂車があります。

予約すればフレンチのフルコースも食べられます。

さすがにフルコースは高価なので、バーの時間帯に出向いてサッポロ・クラシックを一杯。

そして、もう一杯。

夜は更けゆきます。

朝になりました。

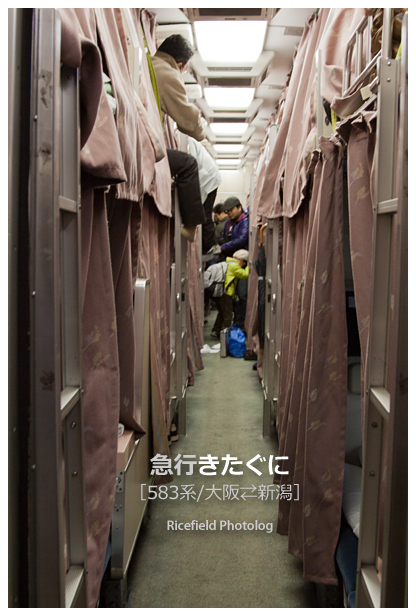

ひろびろとしたA寝台下段に陣取り、音楽を聞きながら、日本酒をチビチビ。

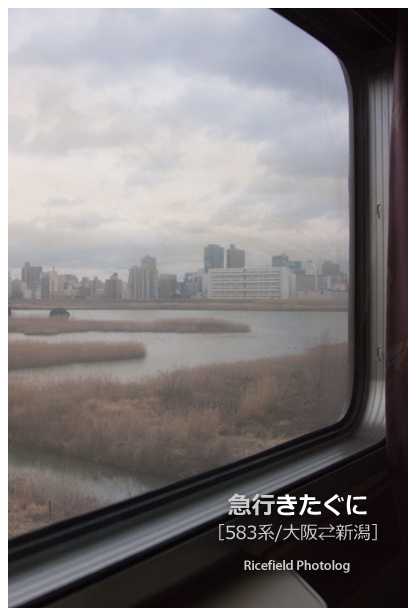

電車は走り続け、もう京都のあたりまで。

A寝台は二段ベッド。

みなさん、身支度に忙しい様子。

いよいよ淀川を渡ります。

そして、終点大阪駅のホームへとすべりこみました。

今回は、583系のA寝台への最初で最後の記念乗車でした。

485系と583系、子供の頃に憧れた特急車両たちもそろそろ全面的に引退間近。

鉄道ファンに楽しみを与え続けてくれて、本当にありがとうと言いたいです。

今年も、春のダイヤ改正の時期が近づいてきました。

ここ数年必ずインパクトの大きな「廃止」の動きがあるのですが、今回のニュースのひとつは大阪と北陸・東北地方の日本海側を結ぶ寝台列車の廃止です。

長年運行されてきた「日本海」と「きたぐに」ですが、需要減少と車体老朽化に伴い、2012/3/16をもって定期運行終了。

今後もしばらくは、多客期に臨時運行されるようですが、A寝台の連結はなくなります。

今回は、貴重なA寝台下段のきっぷがとれたので、はるばる記念乗車に出かけてきました。

こちらはB寝台の様子。

三段ベッドです。

苫小牧を出て約1時間。

栗山駅で途中下車。

駅を出て、近所の散歩と昼ご飯です。

ここは、歩いて15分ほどのところにある、小林酒造。

施設内に、栗山産の野菜を使った揚げたてコロッケを出すレストランがあるので、そこでお昼ご飯。

そして、もちろん日本酒の試飲も。

駅に戻ってしばらく待っていると、岩見沢行きの列車がやってきました。

車窓に広がる田園風景。

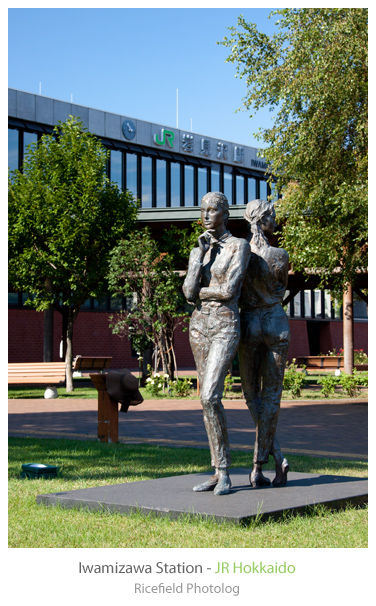

岩見沢駅に到着しました。

真新しい駅舎です。

今回のJR乗りつぶしは北海道。

スタートは苫小牧です。

複数路線の交わる場所であり、工業都市だけに貨物需要もあるので、線路配置が複雑。

去って行く赤い電車は、北海道のオリジナルカラーです。

青にピンク線のディーゼルカーは、日高本線の専用塗装。

こちらも未乗路線なので、いつかはと思います。

距離が長く、本数も少ないので、途中下車していると1日がかりになるでしょうね。

と思っていたら、あこがれの寝台列車、北斗星がやってきました。

昨日の夕方に上野駅を発ち、約半日の長旅。

ゴールの札幌までは、あと少し。

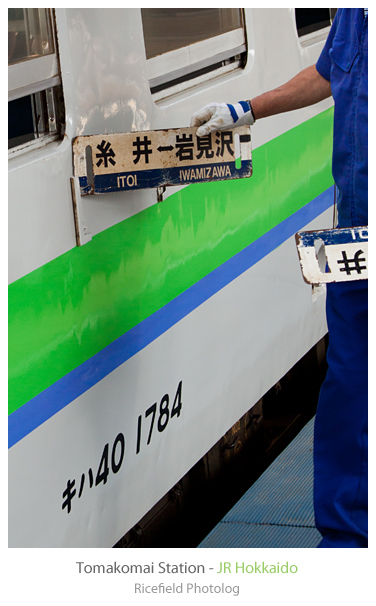

サボ(行先表示板)の交換中。

このキハ40系で、これから室蘭本線を北上します。

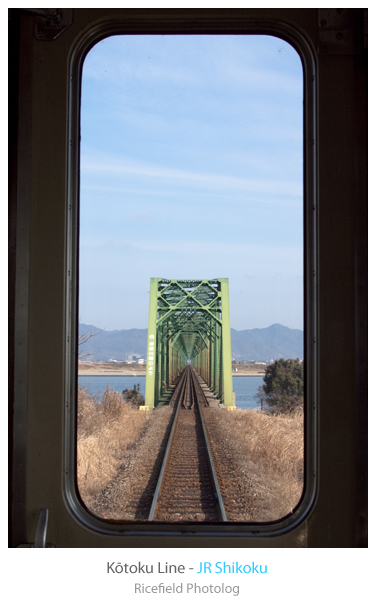

徳島からちょっと北上、鳴門線の完乗を目指しました。

街を出ると、吉野川の大きな鉄橋。

河口付近なのでかなり川幅があり、広がりのある景色が楽しめます。

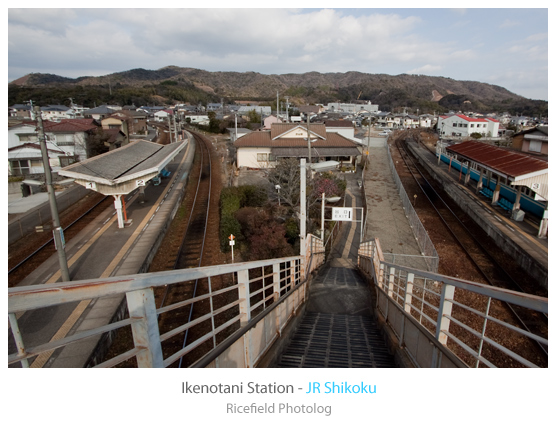

鳴門方面への分岐駅、池谷駅。

Y字形式で、真ん中に駅舎が置かれています。

この写真は北を向いており、左は高徳線の高松方面で、右が鳴門線。

鳴門線は、ここから8.5キロのミニ路線。

後ろを向くと、こんな感じ。

さぁ、どの線路がゴールでしょう。

私の好きなキハ40系が並びましたよ。

乗車約18分で鳴門駅に到着です。

鳴門駅から大鳴門橋や大塚美術館などの観光名所へは、少し距離があります。

今回は下車観光はせず、折り返し列車で戻りました。

ちょっと四国へ。

今回でJR四国は完乗となりました!

さてまずは、高知駅。

最近改築され、高架になりました。

木のドーム屋根が印象的。

新しいけれども人工的すぎないデザインで好感が持てましたが、いかがでしょう。

駅前で路面電車に乗り換えられます。

土讃線を高松に向かって北上。

これは、途中いわゆる秘境駅としても知られる坪尻駅を通過しようとするところ。

山の中はすっかり雪景色です。

瀬戸大橋を渡って本州に向かう路線との分岐駅、宇多津です。

岡山行きと高松行きに列車を切り離すため、ちょっと停車。

宇多津駅を出発すると、すぐ分岐です。

左右の線路が高松方面。真ん中が本州方面。

左手奥に、うっすらと瀬戸大橋が見えています。

JR四国の会社色は水色。

車両の配色にも水色が多く用いられています。

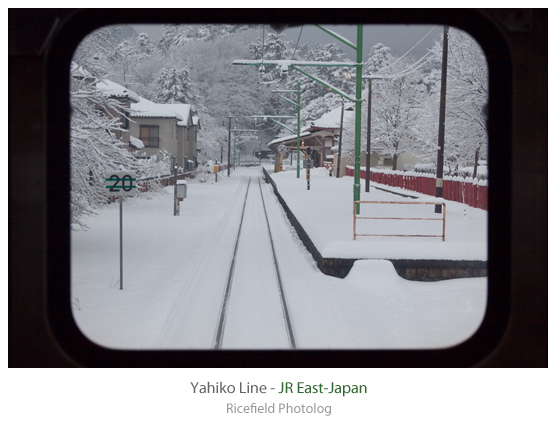

新潟県のローカル線、弥彦線の終点、弥彦駅です。

越後国一宮である「弥彦神社」への参拝最寄駅となります。

駅舎も神社建築風です。

今回はあまりにも雪が多いので、弥彦神社にはお参りしませんでした。

また気候のよい時期に訪れたいと思います。

この車体、米どころらしい配色といえましょう。

先日、恒例のJR乗りつぶしの旅に出かけてきました。

ですが、さすが真冬。

雪による運休やらダイヤ乱れやらで、乗りたかった信越本線や飯山線には、結局計画どおりには乗れませんでした。

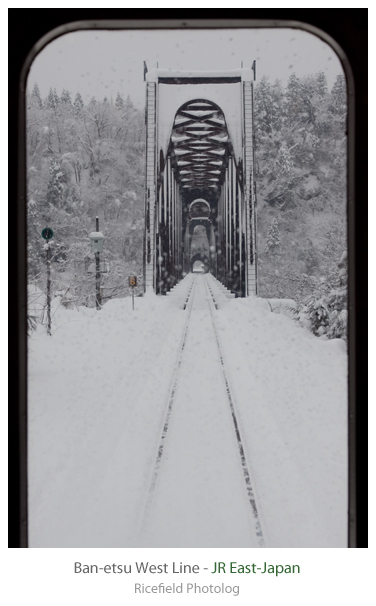

そんなわけで撮った写真も少ないのですが、磐越西線から少々。

福島県の郡山から、会津を山間部を超えて新潟県の新津までを結ぶ路線です。

喜多方駅です。

乗り換えの間に、駅前でラーメン食べました。

ゆきまみれの列車。

会津の「赤ベコ」があしらわれています。

新潟県に入りました。

津川駅で、上下線の行き違い。

向こうからやってくる列車が雪で遅れているので、しばらく停車です。

興をおぼえたのか、雪列車の写真を撮っている女性客もいました。

ひたすら雪の中を走ります。

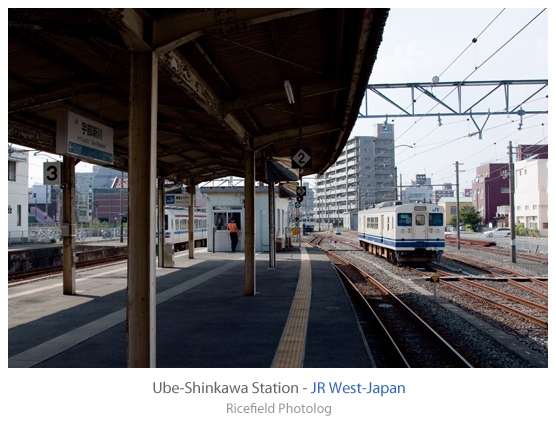

山口県宇部市です。

街の中心は、宇部新川駅。

観光で行くことはあまりないかと思いますが、宇部や小野田のあたりには大規模な工業がありますので、平日の出張客は多いと思われます。

もっとも、移動は空港からクルマなのかもしれませんが。

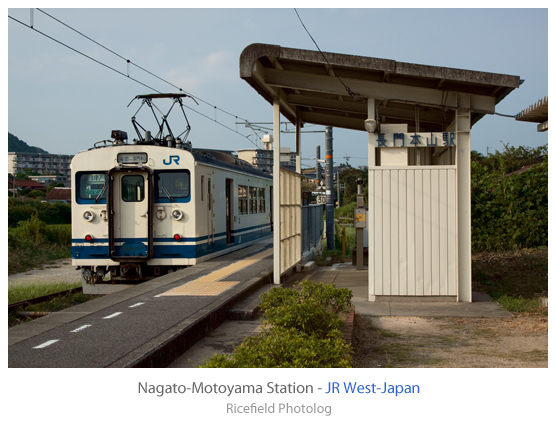

さて、宇部線のおとなり小野田線には、朝夕のみ運行される2駅だけの支線があります。

ここも、全国JR乗りつぶしの難関ポイントのひとつと言えましょう。

終点、長門本山駅。まわりは普通の住宅街。

駅からは、徒歩数分で海です。

この支線は、昔、海底炭田のために敷かれたものだそうで、何か残っている建物などがないかと思いましたが、海岸の草むらは私有地で入れませんでした。

ちなみに、2003年3月まではクモハ42という戦前の茶色い旧型電車が走っており、これが見られる最後の路線ということで、鉄道ファンの間ではちょっと有名でした。

今は、朝夕5往復のみの運行で、長門本山駅の乗客数も1日あたり27人(2007年)という状況。

あたりは住宅街で道路も整備されており、存続していることが不思議な路線です。

今後どうなりますやら・・・。

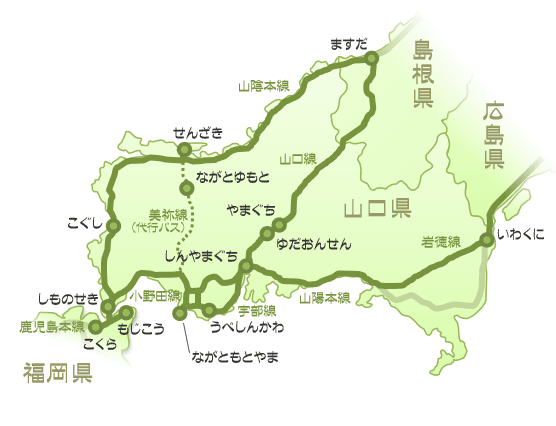

乗りつぶし第三弾の続きです。

山口線で日本海側の益田に出た後は、山陰本線に乗りついで、宿のある長門湯本温泉へと向かいました。

が、最後の美祢線(みねせん)への乗換駅に着いてみると、美祢線は先月の大雨の影響で運休となったままであり、代行バス運行となっていることが判明!

事前に調べればすぐわかることですが、うっかりしていました。

旅程全体の乗換乗継はバッチリ計画したのですが、そもそも路線が動いていないとは・・。

結局、美祢線完乗は持越し。

今回の旅で、代行バスは完乗しましたけどね!(涙)

ということで、翌朝です。

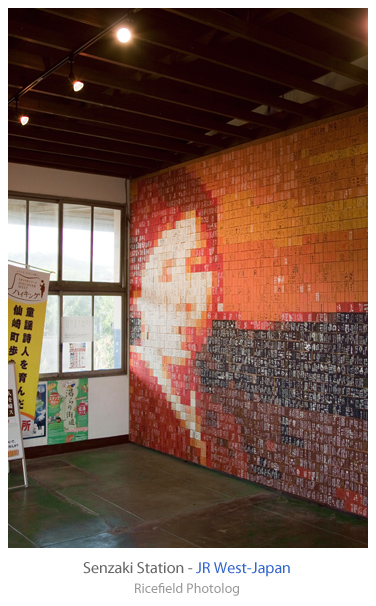

日本海のすぐそば、仙崎駅まで、宿の近くから路線バスで移動。

仙崎の街は、「金子みすゞ 」という女性詩人が生まれたところだそうです。

少し調べてみると、かつてどこかで耳にした作品もありました。

青いお空のそこ深く 海の小石のそのように

夜がくるまで沈んでる 昼のお星は目に見えぬ

見えぬけれどもあるんだよ 見えぬものでもあるんだよ

(「星とタンポポ」から抜粋)

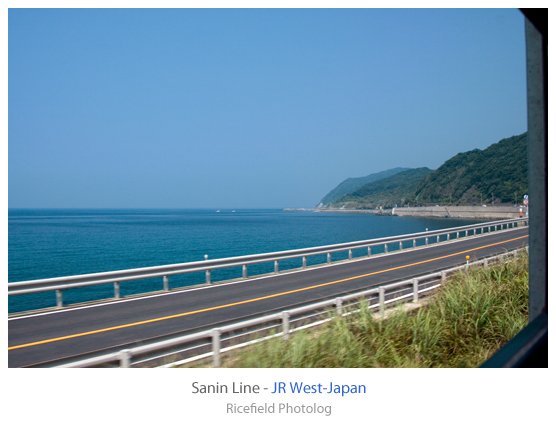

仙崎駅から列車でひと駅戻り、山陰本線で山口県の西側をぐるっとまわって下関へ。

ときおり海も見える路線です。

「こっとい」と読みます。難しいですね。

海が見えてきました。

これは進行方向右後ろの様子。

小串駅に到着。

ここで途中下車。

2、3分歩くと、真夏の青い海に出られます。

この夏の乗りつぶし、第三弾は山口県です。

山陰本線の一部、山口線の一部、美祢線、小野田線、宇部線、岩徳線など、このエリアにはまだ乗っていない区間が多くありますので、一度に面で押さえたいと考えたのでした。

出発は広島駅。

途中、厳島神社の鳥居を遠くに望みながら、しばらく走ると山口県。

岩国駅に到着。

岩徳線に乗り換えて、徳山で再度山陽本線に合流します。

山陽本線よりもショートカットできる路線ですが、実際は非電化単線で、山間に入っていくローカル線です。

手前が山陽本線の電車。奥の黄色いのが岩徳線のディーゼルカー。

ここからしばらくの区間は写真を撮っていないのですが、新山口駅で山口線に乗り換え、湯田温泉駅で下車し、昼時の炎天下を駅から15分ほど温泉街まで歩き、温泉につかってさっぱりし、また炎天下をバス停まで歩いて汗をかき、路線バスで山口県庁前までやってきました。

旧県庁舎や瑠璃光寺の写真などは、次で紹介します。

あまりに暑いのでタクシーで山口駅に移動。

そこから山口線で終点の益田を目指します。

途中駅で、SLやまぐち号とご対面。

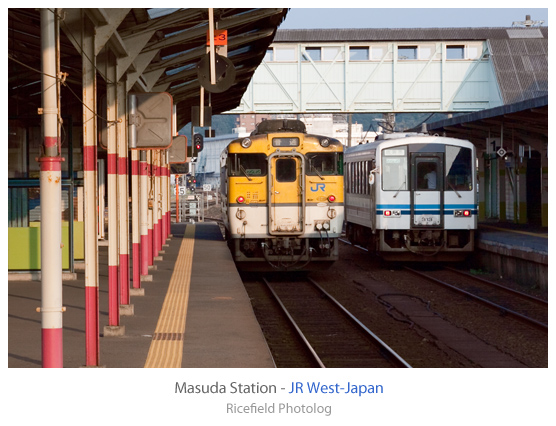

だんだんと日が傾く田園風景の中を走り、日本海側の街、島根県益田市に到着。

未乗区間だった山口−益田間を乗りましたので、山口線完乗です。

さて、ご存じの方もいると思いますが、「秘密結社 鷹の爪」という短編アニメ作品があります。

作者が島根県出身ということもあってか、JR西日本のポスターに採用されていました。

他にも数種類ありましたよ。

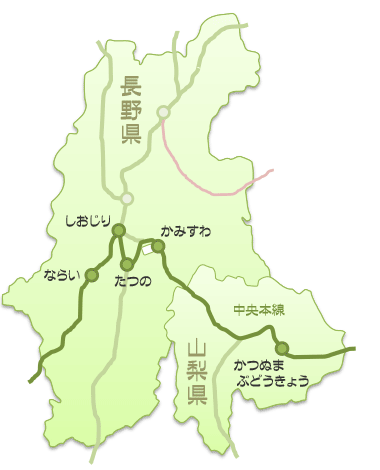

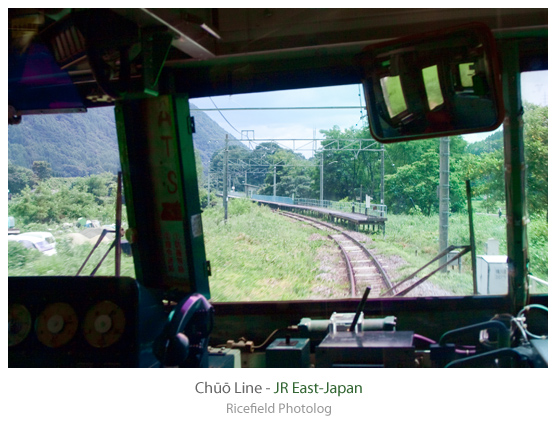

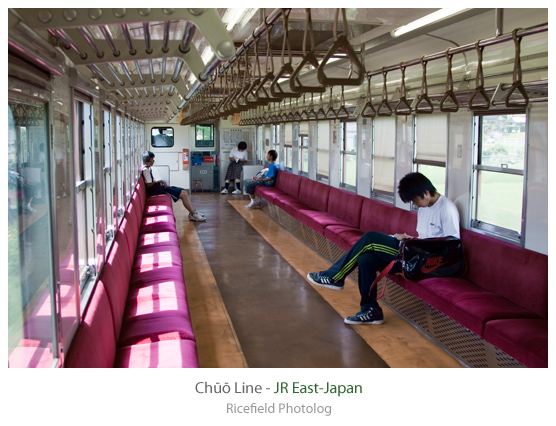

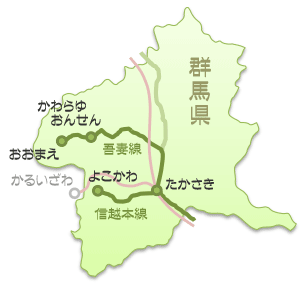

今回の中央本線の乗車ルートです。

諏訪湖の西側あたりでは、中央本線はふたつに分かれています。

岡谷から塩尻に直接抜けるルートと、岡谷から南に下り辰野を経て塩尻に北上してくるルート。

後者が元々のルートでしたが、東京方面と松本・長野方面の時間短縮を目指して、1983年、長いトンネルが掘られショートカット線ができました。

いまでは、そちらがメインルートです。

今回は、わざわざ列車を乗り継いで、メインでなくなったルートを行きます。

岡谷から辰野までは、飯田線との直通運転があって運行本数も車両数もそれなりですが、辰野と塩尻の間はローカル線の雰囲気。

1両での運転です。

塩尻駅に到着しました。

ここから名古屋方面は木曽路。管轄はJR東海。

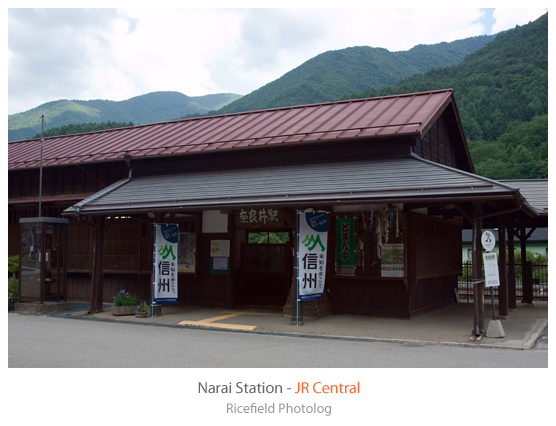

奈良井駅で途中下車。

駅から数分歩けば、昔の宿場町が残されたエリアに行けます。

次の列車まで、少し散歩したいと思います。

中央本線の旅、山梨県から長野県に入りました。

ここでの途中下車は、上諏訪駅。

諏訪湖観光の起点となる駅で、あたりには湖、温泉、神社ほか見どころが点在しています。

「ひとあじちがう、タケヤみそ」というCMでおなじみ(地域による?)の味噌屋さんと、日本酒「真澄」の蔵元は、ここ上諏訪駅周辺にあるそうですよ。

駅から湖方面に10分弱歩くと、「片倉館」という温泉施設があります。

洋館風なのが特徴。昭和初期の建物だそうな。

少し深めの、広い風呂でした。

そしてこの駅、ホームに足湯が。

夏の18きっぷ旅、続いて中央本線です。

早朝に東京を出発して、高尾で乗り換え。

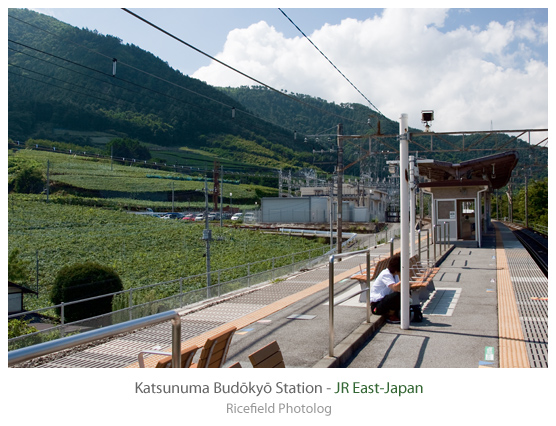

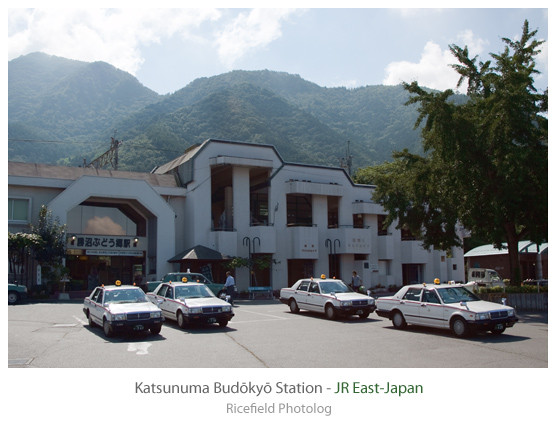

最初の途中下車は、勝沼ぶどう郷駅。

その名のとおり、駅の周りは一面のブドウ畑!

まだ朝の時間帯ですが、すっかり真夏の日差し。

駅を出て少し歩くと、現役の線路の横に、以前に付け替えた際の旧線のトンネル「大日影トンネル」が残っており、遊歩道として整備、開放されています。

トンネルは二本続いており、このトンネル遊歩道を抜けた先のものはワインカーヴとして活用されているとのこと。

トンネルの空気はひんやりとしていて、外とは別世界。

あまりの温度差に、モヤが立ちこめていました。

ここから観光に出かける人たちもいるため、駅舎は大きめでタクシーも常駐。

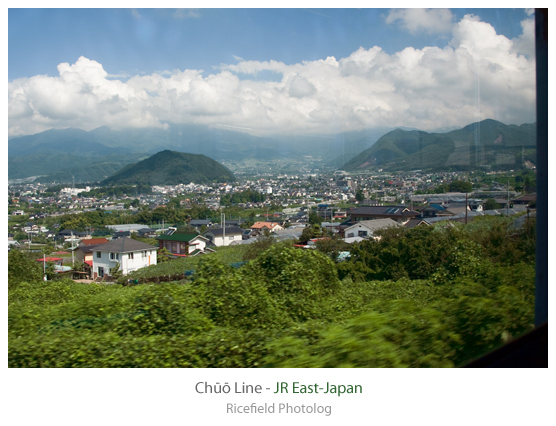

進行方向左側の車窓から。

勝沼の駅あたりは、まだ高いところにあり、これから大きく左に曲がりながら、甲府盆地の底へと降りて行きます。

信越本線の次は、吾妻線(あがつません)です。

こちらは、上越線の渋川から西に向かう路線で、草津方面に向かう特急も走ります。

(ただし、草津や万座方面は途中駅からバス)

途中の川原湯温泉駅で下車。

徒歩10分弱、少し坂を上ったところに小さな温泉街があります。

いくつか共同のお風呂もあります。

こちらは、緑あふれる快適な「聖天様露天風呂」。

実は、この川原湯温泉は八ツ場ダムができると沈んでしまいます。

吾妻線も、線路の付け替えになります。

車窓からは、よくテレビ中継に登場した橋もみえます。

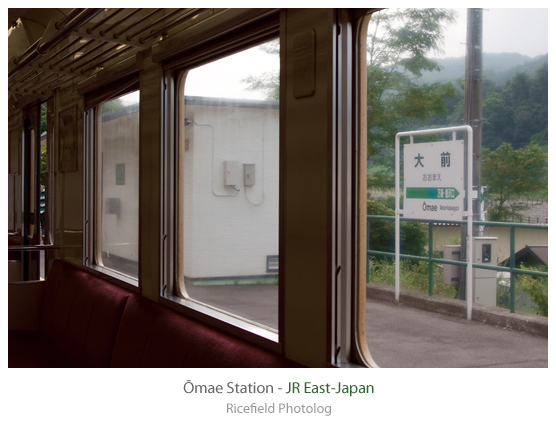

こちらは、吾妻線の終点、大前駅に入ってくる列車。

このひとつ前は「万座・鹿沢口」という駅で、万座温泉や鹿沢温泉へのバスが出ている主要駅。

特急も普通列車も、ほとんどの列車はそこで折り返してしまい、路線のほんとうの終点である大前駅までやってくるのは1日5本程度です。

乗りつぶし旅の難関のひとつなのです。

(多くの人には関係ありませんが・・。)

さて今年も、恒例の?夏の18きっぷ旅に出てきました。

今回は、関東地方でまだ乗たことのない、信越本線(横川まで)と吾妻線がターゲット。

群馬県に攻め込みます。

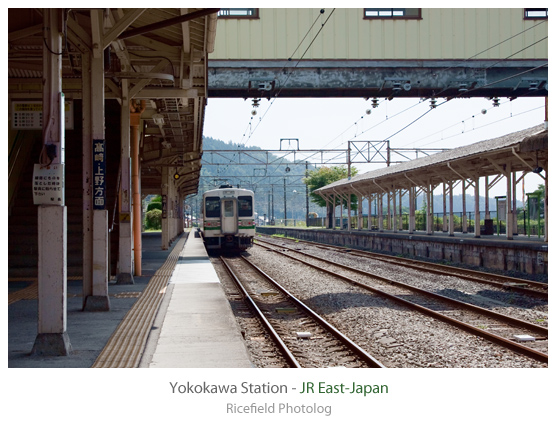

まずは、高崎で乗り換えて横川へ向かいます。

横川といえば、関東側から軽井沢へと碓氷(うすい)の峠を越えるための準備基地。

急坂を登るため、ここで機関車を増結していました。

そんな、鉄道ファンとしても交通技術・文化の観点からも見どころの多い横軽碓氷峠越えですが、長野新幹線が開通するのと同時に廃止となりました。

結局、個人的には実際の現場を見る機会はありませんでした。

ちょっと心残りです。

いまではローカル線の終着駅になってしまいましたが、駅構内は昔の名残で広々としています。

また車庫跡は、「鉄道文化むら」という展示施設になっています。

こちらは追って紹介します。

線路はいったん横川で途切れますが、軽井沢に向かう人たちのために駅前からバスがでています。

それなりの人数が乗り継いでいきました。

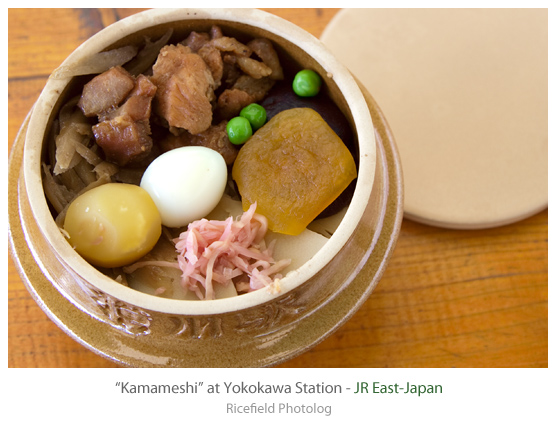

さて、ここ横川では機関車を連結したり切り離したりと、停車時間も長くなります。

そこで人気を集めたのが、この「峠の釜めし」。

すっかり全国区の知名度ですね。

ただ、駅弁ではありますが、いまとなっては関越道の横川SAで食べるのがもっとも一般的?

最近のコメント